分布式虚拟现实仿真中视景数据库构造

作者:何红梅 赵沁平

单位:北京航空航天大学计算机科学与工程系

摘 要: 详细介绍了视景数据库的构造过程, 讨论了构造过程中等距网格和三角形不规则网格两种地形模型的优缺点, 文化特征物与地形的三种整合方法和多种细节层次的表示等关键技术, 然后阐述了视景调度的算法及其与构造的关系, 最后给出在DVENET 中实现的一个例子并就视景数据库现在存在的问题及将来的解决方案进行了讨论。

1983 年, 美国国防高级研究计划局和美国陆军共同制定的SIMNET ( Simulator Network) 研究计划, 使仿真训练系统从单独的仿真器发展到集团的训练系统。 在SIMNET 的基础上又进一步开展了对DIS( Distributed Interact ive Simulat ion) 技术的研究, 并使之成为包括陆、海、空各种武器平台的综合仿真环境、视景( 在DIS 中又称合成环境) 数据库是仿真环境的主要组成部分, 它提供了一个较真实的3D环境, 广泛应用于军事训练和演习中, 尤其是地面车辆的仿真中。 视景数据库的开发要求综合多种信息源, 包括数字化地图数据、地形数据、航拍照片及地面照片等。

目前视景数据库开发还需要较多的人工干预。 由于网络仿真的要求, 不同的仿真器对数据库的精度要求不同, 因此需要在同一数据库中表示不同精度的数据。 另外由于计算机自动生成兵力的加入, 需要从数据库获取更多的拓扑信息进行道路规划和障碍物规避等。

视景数据库的构造有许多尚待研究和解决的问题, 如数字化地图数据的表示、维护, 多种细节层次的表示, 多种数据源的融合技术等等。 本文将介绍视景数据库构造过程中的一些主要技术。

1 视景数据库的构造过程

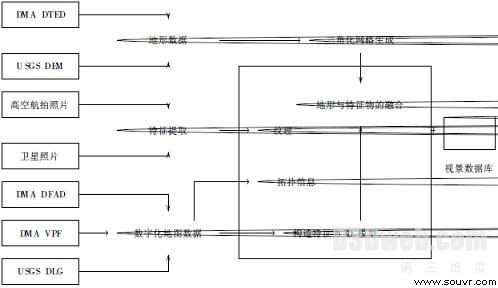

视景数据库的构造过程如图1 所示[ 1] , 其中数据源包括地形数据、航拍照片及数字化地图数据。 通过从拍摄照片中提取文化特征物来增强或修改数据源, 从数字化地形数据可以生成3D 地形表面, 然后与交通网络及其他特征物结合而形成一致的视景数据库。

图1 视景数据库的构造过程

视景数据库构造的主要步骤如下:

1) 准备适合当前仿真应用的数据源

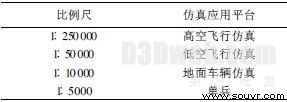

数据源的选择与特定的仿真应用有关, 一般来说, 数字化地图数据及某些地形数据来源于不同比例尺的地图。 据研究, 在DIS 中不同的仿真应用与其数字化产品的关系如表1。

表1 比例尺与仿真应用关系一览表

目前的数字化信息主要有以下4 类:

地形数据: 地形数据格式主要有美国国防部地图局( DMA) 的DTED( Digital Terrain ElevationData) 及美国地质勘察署( USGS) 的DEM( DigitalElevationModel) , 这两种地形数据的表示均采用等距采样网格, 即只存储高度数据。 用此数据可以直接生成3D 地形表面;

数字化地图数据:从地图上抽取各种要素, 如交通、水文、居民地等, 将其数字化, 生成数字化地图数据。 数据一般采用向量格式存储, 用于视景中文化特征的生成。 主要的格式有DMADFAD ( Digital Feature Analysis Data) , VPF ( VectorProduct Format ) 和USGS DLG( Digital Line Graph) 。其中VPF 较之其他两种而言, 对数字化地图数据的表示更全面、合理;

纹理数据: 来自地面、高空拍摄的照片, 可用于某些地表特征的纹理如森林、盐碱地、沙滩等;

三维实体模型: 用于仿真的坦克、飞机等实体及环境中的建筑物等模型。

2) 对所搜集的各类数据进行一致性处理, 即去掉冗余的或相互冲突的数据。

3) 特征物3D 模型的生成: 如道路的加宽, 湖泊水平放置等等。

4) 地形表面的生成: 地形原始数据是用等距网格表示的, 其缺陷在于存在大量的数据冗余, 从而加重了图形系统的负载( 即需要绘制较多的多边形) , 影响实时交互。 目前采用的模型在地势变化的地方用较多的多边形描述, 而在地势平坦的地方用较少的多边形描述。 下面将详细阐述地形模型的表示。

5) 在地形表面加入特征物, 即特征物与地形的整合。 不同的特征物与地形整合时会有不同的约束条件。 下面将详细阐述。

6) 整合后, 加入其他的3D 模型, 如建筑物、灯塔、树木等, 生成视景数据库。 此时, 可能还需要一些人工干预以去掉不合理的数据。

2 视景生成过程中的关键技术

2.1 地形的建模

地形模型是对地形表面的表示, 要求可以实现多种细节层次( Level of detail) 的表示, 并且其表示结构要求可以方便查询( 某点的高度值及其法向量) 。 现在常用的表示结构有以下两种:

1) 等距网格

通常地形数据的原始模型都是采用等距网格来存储的( 如图2a) 。 它的主要特点是: 数据表示较紧凑( 只有高度值表示) , 而且查询方便。